Les grands anciens

•

Les grands anciens •

Chasseur en 1810; extrait de la planche 218 de Roger Forthoffer (Soldats du temps jadis)

Soldats sans frontières huit siècles vers la Légion étrangère

Depuis le Moyen Âge la France renforce ses armées avec des volontaires venus d’ailleurs ; des archers génois décochent leurs flèches au XIVᵉ siècle, la fière Garde écossaise protège le roi dès 1418 et les solides piques suisses arrivent avec Louis XI en 1481 avant que Charles VIII n’institue les Cent Suisses en 1497.

La Paix perpétuelle signée le 29 novembre 1516 à Fribourg, confirmée par l’alliance de 1521, offre au souverain un quasi-monopole sur le recrutement helvétique ; au XVIIIᵉ siècle jusqu’à un cinquième des soldats du roi portent un passeport étranger.

Sous le Directoire la loi du 22 fructidor an VII (8 septembre 1799) crée la Légion italique ; suivent bientôt les légions polonaise, francs du Nord et maltaise qui embarquent pour l’Égypte.

Napoléon comprend vite la valeur de ces combattants. Il rassemble demi-brigades helvétiques, régiments suisses, légions hanovrienne, du Nord et de la Vistule, ainsi que quatre régiments étrangers. Le Régiment d’Isenbourg naît à Mayence le 1ᵉʳ novembre 1805 ; formé surtout de prisonniers germaniques et russes, il devient deuxième Régiment étranger en août 1811 et se couvre de gloire en Italie, dans le royaume de Naples, à Corfou et en Espagne.

Quand l’Empire s’effondre en 1814 les anciens d’Isenbourg ne disparaissent pas ; la Restauration voit dans leur expérience un atout. L’ordonnance du 6 septembre 1815 licencie huit régiments étrangers mais crée la Légion royale étrangère pour canaliser ces vétérans. Rebaptisée Légion de Hohenlohe le 9 juin 1816, l’unité tient garnison jusqu’au 5 janvier 1831.

La loi du 9 mars 1831 suivie de l’ordonnance d’application du 10 mars fonde ensuite la Légion étrangère moderne. La filiation se lit d’un trait ; Régiment d’Isenbourg en 1805, deuxième Étranger en 1811, Légion royale étrangère en 1815, Légion de Hohenlohe de 1816 à 1831 puis Légion étrangère à compter de 1831.

Depuis la création de 1831 la Légion traverse l’histoire comme une lame d’acier. D’Algérie à la Crimée, de Camerone à Bir Hakeim, de Kolwezi à Sarajevo, de l’opération Chammal au vallée d’Uzbin, de Serval à Barkhane, elle porte fièrement Honneur et Fidélité et reste aujourd’hui engagée partout où la France a besoin.

La solidarité suit la même route. L’Institution des Invalides de Puyloubier, inaugurée le 12 mai 1954, offre un toit et une terre aux blessés et aux anciens. Le Foyer d’entraide d’Aubagne finance soins, bourses et secours d’urgence. Plus de deux cents amicales entretiennent ce lien sur les cinq continents, la plus ancienne étant l’AALEP, fondée le 25 juin 1898 et reconnue en 1902.

Découvrez quelques grands anciens

-

Général Paul-Frédéric Rollet (1875-1941)

Né à Auxerre dans une famille d’officiers, il choisit Saint-Cyr en 1894 puis demande la Légion étrangère en 1899 pour « l’action et la camaraderie ». Officier de terrain infatigable, il sert en Algérie, Madagascar et au Maroc, forgeant sa réputation de chef proche de ses hommes. Commandant de la Légion de 1931 à 1935, il réorganise le corps, crée la Fête de Camerone moderne et bâtit le culte du drapeau vert-et-rouge. Doté d’un caractère ardent mais juste, « père de la Légion », il laisse un héritage de discipline et de solidarité qui structure encore l’institution.

-

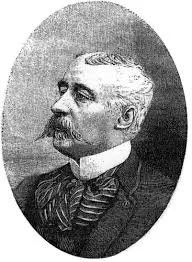

Capitaine Jean Danjou (1828-1863)

Fils de bonnetier d’Aude, il entre à Saint-Cyr en 1847 puis rejoint le 2ᵉ Régiment étranger en Algérie en 1852. Blessé gravement en service, il porte une prothèse de main articulée devenue symbole légionnaire. Héros de Crimée puis d’Italie, il gagne ses galons par le terrain avant d’embarquer pour l’expédition du Mexique. Le 30 avril 1863, à Camerone, il commande 65 légionnaires qui retiennent 3 000 Mexicains pour sauver un convoi : combat perdu mais légende fondatrice de la Légion. Sa main de bois et son serment de ne pas se rendre incarnent jusqu’aujourd’hui l’esprit de sacrifice «Legio Patria Nostra »

-

Jacques-Émile Maurer (1869-1957)

Alsacien orphelin, il s’engage à 19 ans à la Légion pour échapper à l’annexion allemande. Sergent décoré en Algérie puis au Tonkin, il quitte l’armée en 1893, devient ingénieur à Paris et dépose plusieurs brevets mécaniques. Sensible à la détresse des anciens, il fonde le 10 mai 1898 l’association « La Légion », futur AALEP, pour l’entraide et l’emploi des ex-légionnaires. Pendant la Grande Guerre il recrute volontaires étrangers et forme 1 500 jeunes à Paris ; il reçoit la Légion d’honneur (commandeur) et de hautes distinctions marocaines et tunisiennes. Président de multiples fédérations d’anciens combattants, il demeure pendant 50 ans la figure civilo-militaire de référence des vétérans légionnaires.

-

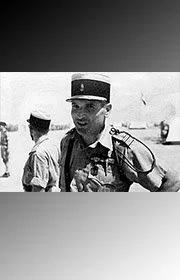

Zinovy “Pechkoff” Peshkov (1884-1966)

Né à Nijni-Novgorod, fils d’un artisan juif et fils spirituel de l’écrivain Maxime Gorki, il s’enfuit en France en 1904. Engagé volontaire à la Légion étrangère en 1914, il perd un bras à Carency mais refuse d’être réformé. Naturalisé, il fait toute la Grande Guerre, finit colonel en 1918 puis mène une brillante carrière de diplomate et de général de corps d’armée, représentant la France en Extrême-Orient, en Afrique et au Proche-Orient. Symbole du légionnaire devenu Français de cœur, il reste l’une des figures les plus décorées de la Légion.

-

Prince Dimitri Amilakhvari (1906-1942)

Officier géorgien sorti de Saint-Cyr, il choisit la Légion et sert en Syrie puis en Afrique. Chef charismatique de la 13e DBLE, il forge la devise « Croire et oser ». Compagnon de la Libération, il se distingue à Narvik, Bir-Hakeim puis El-Alamein où il tombe sous le feu allemand le 24 octobre 1942. Son courage et son accent caucasien font de lui l’icône des volontaires étrangers des Forces françaises libres.

-

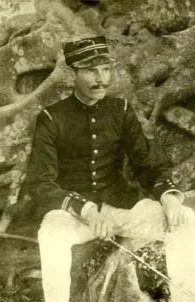

Capitaine Emmanuel de Borelli (1859-1913)

Officier de Légion durant la conquête du Tonkin, il commande une compagnie au siège de Tuyên Quang (1884-1885) et compose le célèbre poème « À mes hommes qui sont morts ». Héros discret, il personnifie l’esprit de sacrifice des vieux « Képis blancs ». Sa plume, aussi estimée que son sabre, entretient la légende légionnaire du courage face au nombre.

-

Ricciotto Canudo (1877-1923)

Écrivain et critique d’art italien installé à Paris, pionnier de la théorie du cinéma (il parle de « septième art »), il s’engage comme simple légionnaire en 1914, est blessé puis décoré de la Médaille militaire. Après la guerre il reprend sa revue Montjoie! et défend un art total mêlant film, musique et danse.

-

Capitaine Jean-Joseph Fiegenschuh (1869-1910)

Alsacien resté fidèle à la France après l’annexion de 1871, il s’engage à 17 ans au 2e REI, sert en Algérie puis au Tonkin, devient officier de Marine et mène 20 ans de campagnes en Cochinchine, Madagascar et au Tchad. Bâtisseur infatigable, topographe de talent, il meurt commandant de cercle au Fitri après avoir pacifié l’Est tchadien.

-

Sous-lieutenant Ferdinand “Cap” Capdevielle (1893-1915)

New-Yorkais d’origine basque, il quitte son bureau en août 1914 pour rejoindre la Légion. Formé au 2e R.M., il combat en Champagne puis obtient une mutation au 170e RI où il poursuit la guerre à Verdun, la Somme et l’Aisne. Promu sergent pour bravoure, il est mortellement touché lors d’une attaque de 1917, dernier Américain volontaire de 1914 à tomber pour la France.

-

Chef de bataillon Pierre Segrétain (1909-1950)

Saint-cyrien, ancien de la 13e DBLE, il crée le 1er Bataillon étranger de parachutistes (1er BEP) en 1948. Envoyé en Indochine, il mène neuf opérations aéroportées avant d’être encerclé sur la RC-4 ; grièvement blessé, il meurt à Cao Bang. Son sacrifice fait du 1er BEP le bataillon « mort au champ d’honneur ».

-

Blaise Cendrars (1887-1961)

Poète suisse naturalisé français, il rejoint la Légion en 1914 avec Ricciotto Canudo. Blessé à la Somme, il est amputé du bras droit ; il en tire La Main coupée et une œuvre d’aventure et de modernité qui marquera la littérature du XXe siècle.

-

François Faber (1887-1915)

Premier Luxembourgeois vainqueur du Tour de France (1909), il s’engage comme volontaire au 2e R.M. de la Légion dès août 1914. Caporal, il tombe le 9 mai 1915 à Carency, le jour où il apprend la naissance de sa fille. Sa stature de « Géant de la route » devient légende sportive et militaire.

-

Caporal Raphaël Prado (1916-2009)

Républicain espagnol réfugié en 1939, il signe pour la Légion, rejoint la 13e DBLE et participe à Bir-Hakeim, El-Alamein puis aux débarquements d’Italie et de Provence. Gravement blessé en 1944 (bras et œil perdus), il demeure un témoin fidèle, Officier de la Légion d’honneur, présent à toutes les commémorations légionnaires jusqu’à ses 86 ans.

-

Kenneth Weeks (1889-1915)

Écrivain et dramaturge américain installé à Paris, amoureux de la culture française, il s’engage dans la Légion en 1914. Auteur de pièces (Sara, Phelysmert) et d’un essai (Science, Sentiment and Senses), il est tué à 26 ans lors d’une attaque près d’Arras le 17 juin 1915, laissant une œuvre prometteuse célébrée par l’Anthologie des écrivains morts à la guerre.

-

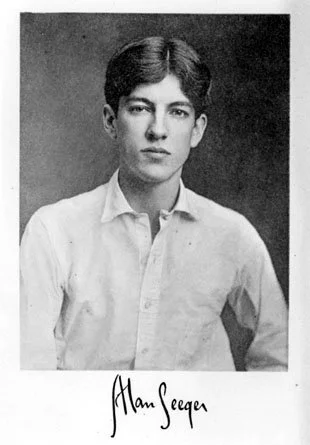

Alan Seeger (1888-1916)

Poète new-yorkais, camarade de Harvard d’Ezra Pound, il s’engage dès août 1914. Il écrit en tranchée « I Have a Rendezvous with Death », poème préféré de JFK. Caporal au 3e RE, il est mortellement blessé le 4 juillet 1916 à Belloy-en-Santerre pendant la Somme, devenant l’une des figures littéraires de la Légion.

-

Hans Hartung (1904-1989)

Peintre abstrait allemand réfugié en France, il s’engage dans la Légion en 1939, est emprisonné puis rejoint la 1re DBLE en Afrique du Nord. Grièvement blessé près de Belfort, il perd une jambe mais obtient la citoyenneté française et la Croix de guerre. Après-guerre, il devient l’un des maîtres de l’abstraction lyrique.

-

Prince Louis Napoléon (1914-1997)

Arrière-petit-fils de Jérôme Bonaparte, il naît en exil à Bruxelles et devient, à douze ans, chef de la maison impériale française. En 1940, interdit de servir l’armée nationale par la loi d’exil, il contourne l’obstacle en s’enrôlant sous l’alias « légionnaire Louis Blanchard » (matricule 94 707) dans la Légion étrangère ; formé à Saïda, il est démobilisé après l’armistice. Passé à la Résistance sous le pseudonyme « Louis Monnier », il est capturé, libéré puis rejoint un maquis de l’ORA, grièvement blessé à Heugnes le 28 août 1944. Cité à l’ordre de l’armée, titulaire de la Croix de guerre et commandeur de la Légion d’honneur, il obtient la levée de l’exil en 1950 mais choisit de résider en Suisse. Marié à Alix de Foresta, il préserve le patrimoine napoléonien et, par testament, désigne son petit-fils Jean-Christophe comme successeur. Il meurt à 83 ans ; quatre légionnaires veillent sa dépouille aux Invalides, rappelant son engagement clandestin aux côtés des « kepis blancs ».

-

Simon Murray (né le 25 mars 1940)

Issu d’une famille militaire britannique, il s’engage dans la Légion étrangère le 22 février 1960 et combat au 2ᵉ REP pendant la guerre d’Algérie, recevant la croix de la Valeur militaire avant d’atteindre le grade de caporal-chef en 1963. Démobilisé en 1965, il fait carrière à Hong Kong : chez Jardine Matheson, puis fonde Davenham Investments et devient Managing Director de Hutchison Whampoa (1984-1993). Administrateur Asie-Pacifique de Deutsche Bank, il crée ensuite le fonds GEMS et préside Glencore en 2011. Son livre Legionnaire (1978) inspire le film Déserteur (2002). Aventurier, il atteint le pôle Sud sans assistance le 28 janvier 2004, à 63 ans. Décoré CBE, commandeur de l’Ordre national du Mérite et chevalier de la Légion d’honneur, il incarne l’esprit de la Légion bien au-delà du service actif.